"Drácula", la novela de Bram Stoker, nos enseña que no somos dueños de nuestros deseos, por eso nos perturban. Pero es también, entre muchas otras cosas, una novela sobre la escritura de un libro

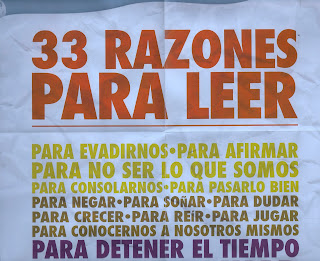

Ilustración de Enrique Flores

GUSTAVO MARTÍN GARZO 15 SEP 2012

Se ha cumplido este año, en el mes de abril, el centenario de la muerte del escritor irlandés Bram Stoker, autor deDrácula(1897), de la que Oscar Wilde dijo que era la novela más bella escrita jamás. Es extraño un calificativo así referido a un libro que habla de la desgracia de existir, de un mundo presidido por la abyección y el mal. La novela comienza con el diario de Jonathan Harker, un agente inmobiliario que viaja a la remota región de los Cárpatos para formalizar la venta de una casa en Londres, y que no tarda en descubrir que es prisionero del extraño y monstruoso ser que le acoge en su castillo.

En uno de los pasajes de este diario, Jonathan Harker nos narra su encuentro con tres lujuriosas mujeres que irrumpen en su habitación aprovechando la ausencia del conde, su amo y señor. Son tres vampiras y, aunque Harker se da cuenta enseguida de que algo maléfico las impulsa, no puede evitar caer bajo su hechizo. “Mi corazón, escribe, se inflamó con un deseo malvado y ardiente de que me besaran con aquellos labios rojos”. Representan, como la Lilith bíblica, el lado oscuro y perverso del ser femenino, la amenaza de una sexualidad libre, sin las ataduras de la religión o las convenciones sociales. Primo Levi, en su relato Lilith, describe así a la primera compañera de Adán: “A ella le gusta mucho el semen del hombre, y anda siempre al acecho de ver adónde ha podido caer (generalmente en las sábanas). Todo el semen que no acaba en el único lugar consentido, es decir, dentro de la matriz de la esposa, es suyo: todo el semen que ha desperdiciado el hombre a lo largo de su vida, ya sea en sueños, o por vicio o adulterio”. Ese semen desperdiciado, el que tiene que ver con los sueños y los deseos inconfesables, es el símbolo de esa sexualidad oscura y siempre ávida de nuevas víctimas que representa el vampiro.

Drácula, escrita en plena época victoriana, habla con un atrevimiento insólito en su época del deseo sexual. Ese deseo no sólo aparece en los merodeos nocturnos del conde sino en el consentimiento de sus víctimas. Una de las leyes que rigen el mundo de los vampiros es que estos sólo pueden entrar en una casa si alguien los llama desde su interior, lo que explica la frase con que el conde recibe a Jonathan Harker, al comienzo de la novela, en la puerta de su castillo: “Entre libremente”. Es decir, porque así lo desea. Es Jonathan Harker el que desea besar los labios rojos de la vampira, y serán, más tarde, Lucy y Mina, la prometida de Jonathan, las que llamen al conde para ofrecerse a él. Las escenas de esa entrega son de una intensidad sexual que todavía hoy, en que la sexualidad ha dejado de ser un tabú, nos hacen estremecernos, y no es difícil imaginar lo que supuso en su tiempo leer unos pasajes como estos.

Drácula, la novela de Bram Stoker, nos enseña que no somos dueños de nuestros deseos, por eso nos perturban. No es cierto que nuestro cuerpo nos pertenezca, siempre pertenece a otro: a aquel o aquella que lo hace despertar. Mina y Lucy rechazan todo lo que el conde representa —la oscuridad, el daño, el dominio—, y sin embargo una y otra vez le llaman a su lado pues inconscientemente ansían ese semen que se pierde en las noches, que no llega a la matriz de la esposa, y que representa la sexualidad libre que no dejan de anhelar. Pero mientras que Lucy termina devorada por esa sexualidad y por transformarse ella misma en una vampira; Mina logra sustraerse a su influjo gracias a la fuerza del amor. La historia de estas dos muchachas es sin duda el corazón de este libro extraordinario.

Drácula representa lo que Nietzsche llamó la “gran razón del cuerpo”, que es justo lo que niegan los sensatos diarios que leemos, como si eso tan humano de lo que no dejan de hablar, con su sometimiento a todos los convencionalismo de la época, terminara por resultar insignificante. Sólo el conde Drácula habla de lo que somos, sólo en él se esconde nuestra verdad.Pero Drácula es también, entre muchas otras cosas, una novela sobre la escritura de un libro. Un libro que lector ve crecer ante sus ojos, como esa obra que separa la razón de la locura, el mundo de los hombres del de la animalidad y el mal. Todos los que se acercan a Drácula comparten misteriosamente esta necesidad de escribir, de contar lo que les sucede cuando se acercan a él, y así, tras el diario de la visita al castillo del conde de Jonathan Harker, nos encontraremos con el diario de Mina y con las cartas que ésta intercambia con su amiga Lucy. A estos documentos no tardan en sumarse las notas de los doctores Seward y del doctor Van Helsing. Todos ellos padecen, como Hamlet, la misma compulsión a anotar lo que ven, sin perder ni un solo momento, como si supieran que lo que está en peligro no es sólo sus propias vidas sino la posibilidad misma de lo humano.

Las victorias de Drácula, como las del demonio cristiano, proceden de una comprensión profunda de la naturaleza de sus víctimas. El hecho de que Lucy se transforme en vampira, y que la misma Mina esté a punto de hacerlo, significa que esas damas sangrientas que tanto temen viven agazapadas en su interior. Drácula no hace sino liberarlas, pues nadie puede transformarse en algo que no es. La amenaza del vampiro está inscrita en la misma naturaleza de sus víctimas. Habla en suma de todo lo que estas son y se niegan a reconocer.

Todo esto aparece expresado con perturbadora y bella crueldad en la escena de la vampirización de Mina. Drácula se acerca a la joven y, tomándola en sus brazos, le dice que a partir de ahora será de su raza, será carne de su carne, sangre de su sangre, su compañera y su ayudante. Luego posa una mano sobre su hombro para sujetarla y, tras desnudar su cuello con la otra, se inclina sobre ella para beber su sangre. Y, al día siguiente, Mina anota en su diario, recordando la escena: “Yo estaba desconcertada y, por extraño que parezca, no deseaba entorpecerle”. A pesar de todo el horror que le produce el conde, lo que Mina nos dice es que deseaba entregarse a él.

Pero no sólo es Mina la que cae bajo el influjo de Drácula, sino que también este se siente turbado, al menos unos instantes, por la irrupción de un sentimiento nuevo, incompatible con su naturaleza demoníaca: la intuición del amor humano. Así es, en efecto, como el doctor Seward describe el comportamiento de Drácula en la misma escena: “A pesar de las circunstancias, me resultó curioso observar que, en tanto que el rostro (del conde), blanco de color, se agitaba convulso sobre la cabeza inclinada de la mujer, las manos acariciaban tierna y amorosamente su cabello revuelto”.Drácula representa el mundo del deseo sin límites, sin moral, sin posibilidad de aplazamiento o renuncia; Mina, el mundo paciente e inquieto del amor humano. Así es, en efecto, como el doctor Seward describe el comportamiento de Drácula en la misma escena: “A pesar de las circunstancias, me resultó curioso observar que, en tanto que el rostro (del conde), blanco de color, se agitaba convulso sobre la cabeza inclinada de la mujer, las manos acariciaban tierna y amorosamente su cabello revuelto”.Drácula representa el mundo del deseo sin límites, sin moral, sin posibilidad de aplazamiento o renuncia; Mina, el mundo paciente e inquieto del amor humano, tan cercano a esa escritura que trata de liberarse de la tiranía de las convenciones sociales y atender las razones del cuerpo. Y lo perturbador de esta novela es que nos dice que esos mundos no pueden dejar de estar juntos. El deseo le pide al amor que prolongue sus goces, y el amor le pide al deseo que no lo deje sin locura. Ambos buscan lo que no puede ser: las nupcias entre la vida y la muerte.

Gustavo Martín Garzo es escritor.

El Pais sabado 15 de septiembre de 2015